联系方式

- 地址:重庆市永川区光彩大道368号

- 电话:023-49481068

重实践 强素质 增能力

应用型大学建设需要怎样的教师,是讲好理论,还是给学生更多的实践性指导?如何寻求应用型人才培养的更好效果?重庆大学城市科技学院近几年的教师工程实践正在一一解答这些问题。

我校经过办学头几年的外延式快速发展,目前已步入内涵提升的关键时期,为继续推动我校向应用技术大学转型发展,提高应用型人才的培养质量,必须大力推进“双师型”师资队伍建设。为此,我校以教师工程实践促进教师专业成长为突破口,于2014年7月份开始,青年教师陆续进入企业、实习基地,到生产一线“当学徒”。今年暑期开展了第三期青年教师工程实践,200名青年教师进行了工程实践锻炼,开启了我校青年教师全员工程实践新阶段。

一、有计划,有重点,全员参与

校党委书记柴新卫认为,我校应用型人才战略的建立,是基于社会经济发展需要大量应用型的人才,只有深刻理解这一重要社会背景,才能走好应用人才培养之路。教师通过工程实践丰富自身达到实现个人价值的目的,城科通过教师素质的提高实现长远发展,全体青年教师积极参加工程实践,最终实现教师个人价值与学校长远发展的有机融合。

为增强青年教师工程实践工作的针对性和实效性,学校领导高度重视,将其作为应用技术大学建设的重要举措之一,反复研究,确定了暑期全员工程实践的方针、原则、内容、方式、措施、保障等,与各二级单位充分协商、反复沟通,根据各二级学院专业建设情况,量身定做暑期实践方案,校派与院派相结合,广泛要求与重点派遣相结合,根据文理专业的不同要求,分别派遣至全国各地不同的企事业单位进行工程实践。

从2014年7月份正式启动,目前已经组织三期青年教师工程实践,第一期工程实践时间从2014年7月至2014年12月,共计参加14人;第二期工程实践时间从2015年1月至6月,共计参加7人;第三期工程实践时间从2015年6月至9月,共计参加200人,其中建管学院30人,经管学院22人,艺术学院36人,土木学院23人,建筑学院18人,电气学院24人,人文学院22人,基础部19人,学生处4人,实验设备处2人。

二、有制度,有保障,有落实

正如土木工程学院李平诗院长所说:“工程实践源于教学改革所需,重在增长青年教师见识,应建立机制,固于常态”。为保障工程实践有计划、有重点的顺利实施,敦促激励青年教师规范有序开展实践,学校制订了校派工程实践管理办法及院派工程实践管理办法,即《重庆大学城市科技学院青年教师工程实践管理办法(试行)》、《重庆大学城市科技学院暑期院派工程实践管理办法(试行)》。

校人事处何湘丽处长介绍,管理办法中不仅明确了工程实践的基本原则、目的、选派对象、实践期限及形式、工作程序、鉴定考核等,还体现了学校对青年教师工程实践待遇上的保障,包括“四补”,即住宿补贴、交通补贴、生活补贴、工作量补贴。另外,学校通过建立健全考核机制,将工程实践纳入学校培训青年教师的重要方式之一,将实践成绩和教师评职评优相结合,与年终考核相挂钩,计入继续教育学时,与职称评聘挂钩,以此激励更多的青年教师积极投身于工程实践。

为了使青年教师的工程实践取得实实在在的成效,学校严格进行过程管理,成立了专门的工程实践检查组,设置专人负责考勤,严控过程关,统筹协调工程实践不走样、不变形、收实效。卓越培训中心负责督促、检查校派工程实践的情况;各二级学院设置专人考勤岗,通过实地走访、电话、QQ、微信等多种途径实现每周检查,及时了解青年教师的实践情况,并针对青年教师在实践中遇到的问题和困难,为大家排忧解难。

据用人单位反映,我校青年教师都能在各自的岗位上认真工作,兢兢业业向实践学习、向一线工程师学习, 从不同角度去体验工程实践。参加工程实践的青年教师也表示,要通过工程实践,努力从生产、工作一线学习最前沿的知识,优化自己的知识结构,不断努力提高教学水平,创新教学方法和手段,为学校的应用型人才培养贡献自己的力量。

在工程实践结束后,每位青年教师须上报工程实践总结、工程实践成果、实践纪录本等材料。学校对院派的青年教师实行实践单位和二级学院“双考核”,在二级学院内部进行工程实践成果汇报并确认考核等级;对校派的青年教师实行实践单位、二级学院、学校的“三考核”,在学校组织的工程实践汇报会上汇报成果,专家评审后确认考核等级,并在全校范围内宣传推广实践成果。

青年教师工程实践报告

三、有特色,有收获,有成效

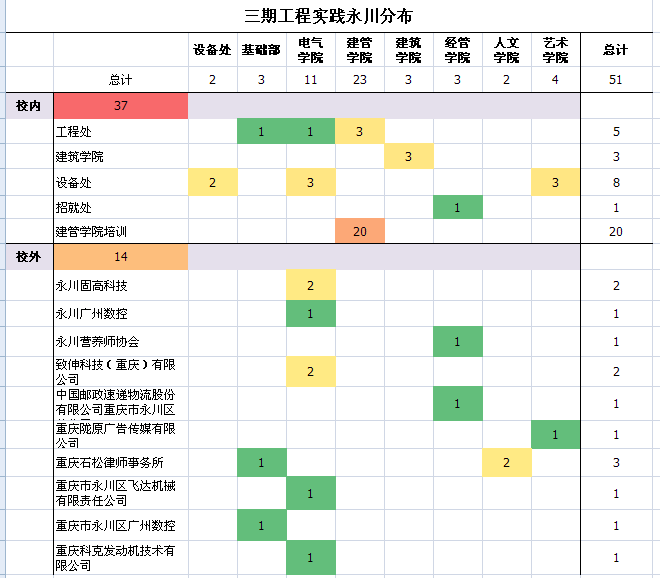

我校青年教师工程实践地区、行业覆盖面广。以第三期工程实践为例,200名青年教师根据自身学科专业特点,结合教学发展需求,精心选择工程实践单位,奔赴全国各地实践学习,涉及机械、电子、管理、互联网、银行、外资外贸、建筑、设计院、物流、酒店、外贸、律师事务所等行业。其中,重庆市76人,永川区51人(校内37人,校外14人),国内其它地区73人(西南地区18人,华中地区16人,华东地区14人,华北地区10人,西北地区7人,华南地区5人,东北地区2人)。

拓展了专业视野,掌握了专业前沿技术。建筑管理学院的吴汉美感叹:“原来书本理论知识和工程前沿的差异竟这么大,现在工程前沿技术发展太快了,操作软件更新迅速,挑灯夜战成为家常便饭,‘你争我斗’时时上演”。专业教师深入到不同类型企业进行实践锻炼,熟悉了解企业生产工作流程,了解与自己所教专业相对应行业的生产、技术、工艺、设备的现状和发展方向,不仅有利于在教学中及时补充反映当前生产现场的新技术、新工艺,而且使青年教师认识到常规课堂与一线课堂相结合的必要性,这将有利于青年教师在课程教学中渗透一线行业信息、最新专业技术及个人经验,把行业现状和特点如实地展现给学生,拓展教师眼界,帮助学生尽早与社会接轨。

青年教师进厂房

转变了教学观念。经济管理学院的马碧红,今年暑假从高校老师变身成了一名软件销售员,登门拜访10多家企业,经常遭冷遇,尝到了销售员“跑断腿、说破嘴”的艰辛,切身感受了营销工作“脸皮要厚,口齿要清、业务要明”,要通过有亲和力的语言、对产品的专业了解和多次上门才能达到有效沟通,需要团队内销售、产品、技术各个部门通力合作等实际能力。我校青年教师大多数是由学校走到学校,没有太多的实践经历,在“生产第一线”后才深刻认识到自己动手能力远不如许多学历低的企业员工,并被他们精湛技艺与敬业精神所折服,彻底改变了青年教师的传统思想观念,激发了其学习应用技能的积极性,决心不再做“两耳不闻窗外事”的青年教师。把自己的亲身实践经验带入课堂,实现实践能力与教学能力的“双提升”,将课堂战场从“教室小课堂”向“生产实践大课堂”的延伸,从而提高人才培养质量。

促进了教学改革。通过企业锻炼,有利于青年教师返校后有针对性地进行课堂教学,培养出更符合企业需求的应用技术型人才。建筑管理学院在今年暑期的工程实践中,总结出了“八步教学法”、“三维立体模型教学应用”等实践教学方法。人文基础教学部的李淑晶体会到了英语教学与英语应用之间的差异,她举例说:“nice to meet you,这句话很简单,我们教学中没几个人管它,但是这确实是老外眼里最重要的一句话,它是人们沟通的使者”,反映了传统英语教学“重纸上,不重嘴上的”弊端,对于语法等过于重视,对于口语和英语国家语言习惯重视不足,导致学生英语应用能力较低。迫切需要实现从课堂英语向实践英语的转变。同时,根据企业对员工心理素质、沟通协调能力、随机应变能力、服务意识、敬业精神的要求,修订教学计划时加大了人文素养、职业素养、专业新动向方面的内容。

工程实践中的青年教师

建立长效机制,完善实践教学体系。“我校的青年教师工程实践已经正由最初‘要我做’变为了‘我要做’,青年教师们从工程实践中尝到了甜头,主动要求参加,并且不再满足于假期,希望能够延长实践周期”。我校党委副书记、副校长胡新炼如是说。通过工程实践,教师们更深地了解了行业需求,明确了课程设置与企业需求之间的关联,积累了大量鲜活的教学素材,也为教师寻找课程设计和毕业设计题目提供了途径。建筑学院的杨龙龙老师,自己在雅克设计机构重庆分公司实践,同时也带了13级建筑学2名学生参与贵州省大方县新农村规划概念设计,不仅他自己收获了更多的学习态度、方法与技能,学生也在“真枪实弹”的课程设计中真切体验了一线课堂,使实践教学具备真正意义上的工程实践性、应用性、综合性,与行业的技术发展水平相适应。

推进了校企合作。走“校企合作之路”是学校可持续发展的根本途径,支持鼓励青年教师工程实践是学校主动接轨企业的一条行之有效的方法。教师进企业加深了学校与企业的相互了解,密切校企关系,学校可以时刻掌握企业最需要什么样的人才,学校就培养什么样的人才;企业发挥高校教师专业理论知识和科研能力,提升产品研发水平,实现了校企合作由“分享”到“共享”的转变。

青年教师到企业工程实践是重庆大学城市科技学院“双师型”师资队伍建设的重要举措,必将有助于加强教师的实践能力,更新和拓展教师的知识结构,提高教师教育教学能力和学校的办学质量,提高学生的就业竞争力,促进产学研结合。此项工作尚处于探索发展阶段,还需要继续不断总结完善,真正走出一条“产、学、教一体化”的教学之路,为应用技术大学的内涵发展提供有力支持。(卓越培训中心 赵玮玉)