联系方式

- 地址:重庆市永川区光彩大道368号

- 电话:023-49481068

淡化校企边界 走产教融合之路——重庆大学城市科技学院务实推进应用型人才培养

走在重庆大学城市科技学院校园内,你时常会碰见这样一群人,他们既是该校某学院的负责人、专业委员会委员或教研室主任,又是某企业高管、行业专家。自2013年初重庆大学城市科技学院成为教育部“应用技术大学联盟”首批高校之一以来,学校在应用型人才培养模式上进行了持续的探索和实践。

架构“双主体”的校内治理结构

突出企业参与的校内治理结构,引进企业家进入各二级学院的领导班子,重点建设专业还成立以企业专家为主要成员的专业建设委员会。

以我校建筑学院为例,该学院院长,既是本院院长同时又是重庆同和建筑设计事务所CEO,其双重角色,使得他能够将企业生产和学院教学“一体化”安排。在建筑学专业建设委员会成员中,企业专家占70%的比重。其中企业家委员以世界华人建筑师协会(WACA)为重要来源,成员有极强的行业背景,不但有全国著名建筑设计师,也有品牌企业高管,还有行业部门官员、教学研究人员等,这有力保证了人才培养与企业设计项目的有机结合。

在人才培养方案上,学校和合作企业都是教育教学主体,将人才培养作为企业的常态工作,企业全方位、整体性、深层次介入教学过程,学校和企业共同制定人才培养方案、共同实施人才培养过程。

在课程体系建设上,与企业标准进行对接,课程由企业和学校共同设置,课程内容以企业所需为导向,并根据企业生产实践需求进行动态调整,实现所授课程内容与企业生产所需的无缝对接。

建筑专业建设指导委员会成立大会

企业进学校,工程入校园

学校为此专门成立了校企合作办公室,大力推进校企融合。如建筑学院与相关企业合作相继成立了酒店建筑设计研究所、山地建筑设计研究所、历史文化建筑设计研究所。学校与海润节能研究院共同成立绿色建筑与节能技术研究所。学校教师通过这些研究所,既是一线教学人员,又是企业设计师、工程师,其成果直接转化为指导企业实际项目实施的具体方法和参考,服务于地方经济建设。学生在这些研究所里,既是学生,又是具体工作人员,通过参与真实的工程项目“真刀真枪”地学习。

我校与重庆海润节能研究院举行绿色建筑与节能技术研究所签约仪式

学校还与合作企业共同开发大数据课程平台。与重庆毕盟建筑科技公司联合建设了建筑信息模型(BIM)实验室,成为建筑学、工程造价、土木工程专业重要的建筑信息管理的培训基地,同时还为学校合作企业提供建筑信息服务。学校建筑学专业建设委员会的8家建筑设计企业与学校共同建立了远程建设设计资源平台,通过该平台,在全国任何地方,可就建筑设计项目、建筑专业课程等内容进行咨询和答疑。

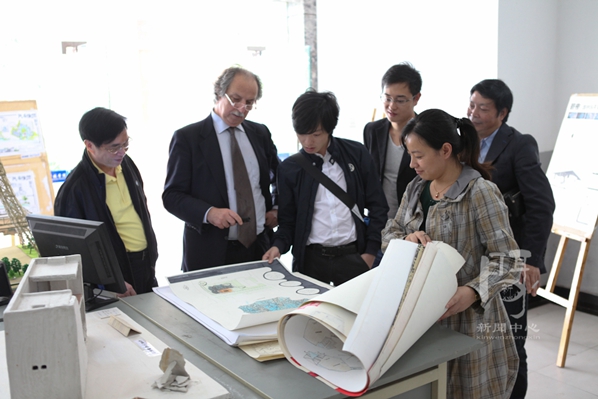

意大利建筑师Giu Lio Lamanda点评建筑学院学生作品

2013、2014年,我校连续两年与世界华人建筑师协会联合举办了“茶山论建”国际学术研讨会,邀请来自世界各地的华人建筑师、重庆建筑界的专家、学者、教授、企业家参加,学校师生们与建筑大师们零距离接触、交流,获得了学科前沿的大量信息,了解了大师们的设计方法,拓展了专业认知视野。与此同时,学校与9家国内著名的设计院签署了校企共建教学实习基地协议,有2名中国工程院院士和3位设计大师担任了学校的名誉教授,15位一线设计院专家担任了学校客座教授。

2014年中国·设计·创造国际学术论坛(第二届茶山论‘建’国际学术研讨会)开幕式

教师进企业,实践在一线

学校为培养“双师型”教师队伍,大力推动青年教师进入企业参加工程实践。如建筑学院,该专业建设委员会有8名全国著名设计师担任委员,他们均有设计工作室,学校鼓励青年教师进入工作室顶岗实习,通过与设计名师的零距离接触,实际项目的参与,提高教师的工程设计能力。

每年的寒、暑假学校还按计划分批安排青年教师进入企业,参与企业生产经营活动,感受一线工作氛围,获取工程经验,了解行业发展趋势,拓展行业视界,调整和完善智能结构。2015年暑期,建筑管理学院以“集中实训+分散实习”形式,通过8周的集训,强化、提高平法图集基础、平法图集应用、多层建筑小实践、高层建筑实训、定额实践运用、别墅项目实践操作等六大板块的专业理论水平和实践技能;2周的分散实习,结合工地实际,消化、巩固集训内容。同时,分组讨论,共同解决疑难问题,并与实际教学相结合,总结出了“八步教学法”、“三维立体模型教学应用”等实践教学方法。

电气信息学院派出近30名青年教师到各地企业工程实践,如张玉林老师在企业学习了最新的制造技术——3D打印机在模具制造领域的应用。梁艳华到企业系统学习了工业机器人结构组成、程序编写、布线方法等实际操作技能。

土木工程学院派出25名青年教师到施工企业,分别进行了结构设计、现场管理、绿色建筑评估、施工管理等实践工作。

经济管理学院20余名青年教师到神华集团、洋河股份有限公司、郑州龙之祥电子科技公司等,开展了会计、经贸、营销管理、资产评估、公司绩效考评等的实践实习。

人文学院20余名青年教师分别到外贸、外资企业从事翻译;在律师事务所提供法律咨询、协助调查取证、参与庭审等;到广告公司从事平面设计、学习画册排版技术等。

建筑学院19名青年教师深入设计院、工作室、企业参与设计、实习、实训等工作。该院杨龙龙老师在雅克设计机构重庆分公司实习期间,还带领13级建筑学学生实际参与了贵州省大方县新农村规划概念设计。

艺术设计学院30名青年教师分别到广告设计、动漫设计、印刷厂、建筑设计公司等参加工程实践。如余兰亭老师学习了影视广告的拍摄与后期特效的修改与制作。王丽老师学到了建筑效果图的美化完善。蹇忠静老师具体实践了建筑方案分析、效果图调整及后期处理等工作。

公共基础班19名青年教师从各自专业出发,有的去实际体会大学数学在工程造价中的作用,有的去体验复杂群体体育活动的组织,有的在体育俱乐部担任教练,丰富因材施教的手段和方法。

我校青年教师在施工一线进行工程实践

项目进课堂,实践在厂房

在学生课业实践上,把项目引入课堂,学生专业课程的案例来源于相关企业的真实项目,课程设计、毕业设计等环节均以相关企业的真实项目为蓝本,学生既是学子又是相关企业工作者。如建筑学院进行院馆改造过程中,其改造设计和施工方案以项目形式进入课堂,由老师对基础数据及设计要求进行讲解,把学生分成若干小组,以小组为单位进行设计,各组设计成果由企业专家、施工单位、学校教师等作为评委进行评选,学校进行“模拟招投标”,最终按照评选出的冠军组设计作为施工参照。

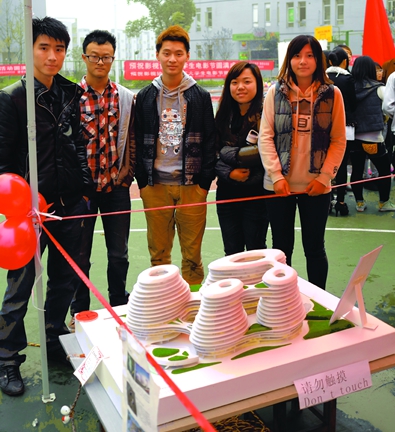

学校每年举办的“鉴筑文化节”,将企业项目引入校园“真题真做”,作为学生的“第二课堂”。以专家、青年教师和学生组建的专门小组对活动内容进行详细策划,交由学生组织实施,并鼓励学生在全校范围自由组建参赛小组,其中的“建筑模型大赛”、“主题摄影展览”、“手绘图比赛”、“快题设计竞赛”、“未来建筑之星”等活动得到了学生的普遍喜爱,同时也引起了业界人士和主流媒体的高度关注。在“鉴筑文化节”上,五名学生用十天时间成功完成了北京地标建筑之一“银河SOHO”模型,引起了SOHO中国的关注,5名同学收到了由SOHO中国董事长潘石屹亲笔签名的小礼物。

第三届“鉴”筑文化节开幕式

建筑学院五学子的作品得到了SOHO中国董事长潘石屹的关注

在课程设计及毕业设计的选题上,采用引入实际项目,“真刀真枪”、“真题真做”,鼓励支持学生对设计任务书进行补充和完善,引导学生完成项目设计的所有过程,学生所做的设计不再是“纸上谈兵”。他们会根据需要亲临现场查勘地形,了解周边环境,这些步骤激发了浓厚的学习热情和兴趣,专业设计能力、组织协调能力、综合实践能力也在此过程中得到提高。

我校近几年的“产教融合”应用型人才培养模式,取得了较明显的实效:

2014-2015年,我校组织学生参加了第四届全国大学生工程训练综合能力竞赛、第七届全国“广联达杯”工程算量大赛、2015年中国大学生计算机设计大赛等国家级学科竞赛,共获奖36项,其中一等奖3项,二等奖16项,三等奖16项,优秀奖1项。参加省市级学科竞赛,共获奖85项,其中一等奖13项,二等奖19项目,三等奖29项,优秀奖17项,其他单项奖7项。

我们有信心进一步沿着“产教融合”的路径,不断加强学校内涵建设,强化校企融合、创新驱动、应用技术转化平台的建设,争取早日把学校建成高水平的应用技术大学。(发展规划处 宣传处)